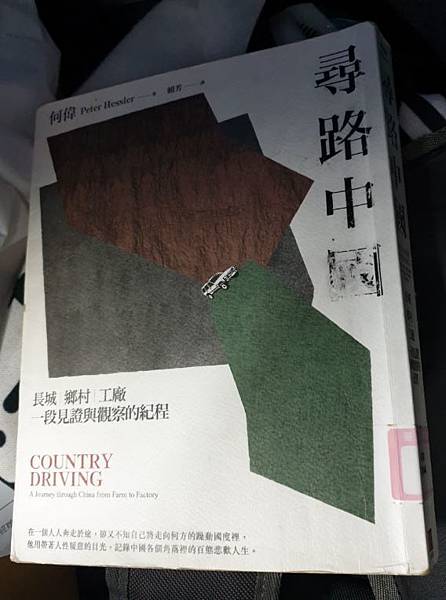

非常精彩的一本書,作者 Peter Hessler 是美國人,《紐約客》駐北京記者,長駐中國超過10年;能講流利的普通話,取了個中文名字「何偉」,看本書像是在看一部細膩的紀錄片。

作者因為職業的關係,可以非常深入、全面的了解中國文化,美國文化的背景讓他得以站在超然的觀點描繪中國,既不俗媚也不會過度批判,面對他、接受他的同時也流露出人文關懷。

全書分成三大段,時間大約是2005年前後。第一段紀錄作者兩次從北京出發,開車尋訪長城遺跡的旅途。第二段是作者在北京鄉村租了一間房子,深入村民們的生活,近距離的觀察現代化對鄉村造成的影響。第三段是作者走訪浙江,紀錄一個工業區從鋪路、設廠、招工,到運轉漸漸上軌道的開發過程。

個人最喜歡第二段,作者在北京北方的懷柔市三岔村租了一戶農家,原本是為了有個幽靜的寫作環境,結果越來越融入當地人生活,也陪著村民們見證時代的劇烈轉變。看著原本與世無爭的小村落,漸漸的湧入觀光客,鋪了新路、修整房屋,終於有人存錢買了全村第一台車;資源的增加讓村子開始有了流言、競爭、利益衝突,為了競選村支書的位置彼此明爭暗鬥;汽車、電視、零食等等現代事物的引進,讓原本可以一口氣跟作者爬山五小時去看長城的小朋友,變成了圓滾滾的近視眼小胖子,「他現在看起來一點都不像農村的小孩!」孩子的媽媽驕傲的說。這些現代化對鄉村生活的蠶食鯨吞作者都看在眼裡,默默的轉化為文字,他能夠理解但仍能從字裡行間看出不捨。

作者對中國潛規則文化的深入剖析讓人嘆為觀止,請客吃飯、抽煙、送禮,各種「關係」如何建立,其後的應用跟行情他都一清二楚,連地方政府可以從炒作工業用地賺到多少錢都直接算給你看。

作者的文筆很好,書中提到本書會先在美國出版,理論上應該是用英文寫作再翻譯成中文;但是書中詞彙非常道地,怎麼看都不覺得是翻譯作品。會知道這本書是在滑「豆瓣读书 Top 250」清單時看到的,本書在中國評價很高,但是書中揭露政府官員的真實樣貌,放在現代應該過不了審查,可以說本書不只紀錄了一個時代,他的出版本身也反映了時代的轉變。

節錄一些個人覺得精彩的書中段落:

他們從沒問過我要把吉普開到哪裡去。租車合同上明確禁止司機將車開離北京,但我決定忽視這項規定;他們要到我還車時看到飆升的里程數才會發現。在中國,許多事情都要打擦邊球,而且得到原諒永遠比獲得批准更容易。

北京的外國人經常告訴我,他們難以相信我能在這個國家開車,我的回答是告訴對方:我才更難相信你會坐進從中國駕駛課程畢業的人所開的計程車和公車,在路上,每個人都迷失 - 迷失的一代 - 但是,當那個坐在駕駛座方向盤後的人,感覺還是會好一些。

而且,幾十年的政治動盪扭曲了人民的心態:「所有的東西都變得如此迅速,大家沒有時間收集關於環境的資訊。」蔣紅說,「如果回顧自一九四九年以來的中國歷史,你會發現政策改變得非常頻繁。 當改革主導了一九六O年代,大家把它當成一個機遇,你必須抓住這個機遇,因為它不會長久。因此人們更容易以短視目光看待發展。」

經濟面貌在這一代變得像鄂爾多斯沙漠一樣不穩定。所有東西都在變:規則、商業習慣、日常生活中的難題。大家總有需要判斷的新狀況,難以弄清自己的方向 - 最能成功的通常是不假思索,反應迅速的人。談永續發展太過奢侈,没有人有這樣的心思去擔心,尤其是在年輕人終究要離開的地方。長期計劃不切實際,目標是你被下一波轉變壓倒之前,今天就得到利益。

現在時候還早,沒有顧客,店裡正播放瑪丹娜的DVD。一面牆上全是落地鏡,員工們把理髮椅推到一旁,練習舞蹈動作。他們專注地看著鏡中的自己,一遍又一遍地練習舞步,要把動作做準確。店的另一頭,王燕靠向另一面鏡子,整理在路途上弄亂的妝髮。祖父獨自站在門旁邊,從一進門他就沒有出聲,他專心地看著這些年輕人,目無表情。在這個充滿鏡子的房間裡,他是唯一一個沒有盯著自己看的人。

我在堡壘的陰影處搭好帳篷。遠處有一條小溪流淌,它被沼澤地包圍著,就像一條綠色的細綢帶緊緊捆 在這片焦土上。天空很不平静,變幻多端的風雲散佈蒼穹,陣陣狂風在夜半把我吹醒。風在戈壁上呼呼作 響,尖嘯著穿過遺跡;我躺在那裡,聆聽著這曾在漢代撩動過士兵們的同一首歌。

到頭來要的就是這個 -- 一顆保證規定不會被破壞的定心丸。中國的警察有時很野蠻,但通常他們和這個國家的其他人一樣務實,大部分時候他們的主要目標是避免負擔任何責任。

這個男孩有一張正橢圓形的臉,留著剪得很短的黑髮,細長的眼睛笑起來光芒閃耀。他的耳朵非常可 愛——那通常是中國小男孩最討人喜歡的特徵——兩只伸出來的招風耳,這讓他們總有一種震驚的表情,雖然魏嘉的父母都長得普普通通,但這個小男孩長得挺好看。有時如果我想惹米米不高興,我就會誇獎他。

「魏嘉真帥。」我會說。

「他醜得很。」他的母親馬上回答。

「他很聰明。」

「他很笨。」她說,「一點也不聰明。」

「夠了。」米米會用英語說。但我不會停:「真是個乖孩子。」

「他調皮得很。」

傳統的農村父母會迴避奉承,這個母親的回應是自動的,就像用橡膠錘敲她的膝蓋一樣。她不想寵壞孩子,同時也因為驕傲會招致不幸的中國迷信觀念。我聽到這對父母給魏嘉的唯一表揚是一個形容詞:老實。這個詞在字典上是「誠實」的意思,但其實包含了多重意義。它也表示聽話,也有一點農村人特有的有分寸的意思。「魏嘉很老實。」他的父母會這麼說,這已是他們最接近驕傲的表現。

魏嘉的名字很簡單:「嘉」就是「好」。但這個字有十四劃,這在中國是個不吉利的數字,而這孩子的身體又一向不太好。他已經沒有血液問題了,但經常抱怨肚子痛和容易感冒。早些年我將其歸咎於在學校的寄宿;宿舍環境非常差,他又不喜歡學校餐廳的食物,但最近垃圾食品和缺乏運動成了更大的威脅。父母對他的學習要求嚴格,他們規定他週末待在坑上做功課。他們對學習的尊重值得敬佩,但這男孩得不到任何鍛煉,而且一些傳統的健康觀念也適得其反。針對魏嘉的慢性感冒,我建議他多吃橘子,但他的母親認為冬天不能吃太多水果,這對「氣」不好。魏嘉和大多數的中國人一樣,很少喝水。中國人對一天中的某些時辰忌水有無數匪夷所思的說法,結果就是大部分的人很少喝水。有一次,曹春梅和我帶魏嘉去懷柔做例行檢查,醫生沒法做尿檢:這男孩脫水嚴重,尿液樣本裡有血。但我沒辦法說服他的父母確保他多喝水、多吃蔬菜水果、多運動。孩子健康出了問題,父親就幫他改名字,這是典型的反應。有時他們似乎會本能地抓住兩個世界的最壞之處:最壞的現代習慣,最壞的傳統信仰。

我在中國住得越久,就越擔心人們對快速轉變的反應。這不是現代化的問題,至少並不全然是,我從不反對進步。我明白為什麼人們急於逃離貧困,而且我對他們願意努力和改變懷有深深的敬意。但進步來得這麼快是有代價的。有時問題很微妙,局外人難以捉摸。西方喜歡刻畫中國的新聞故事裡戲劇性和政治性的一面,強調不穩定的風險,尤其是對常在農村發生的抗議。但從我所觀察的來看,中國最大的騷動不在其內政,而在於個人。許多人在尋求著什麼,他們渴求某種信仰或哲學上的真相,他們希望與別人建立有意義的聯繫,他們無法拿以往的經驗用在目前遇到的挑戰。父母和孩子身處在不同的世界,婚姻生活複雜異常,我很少見到相處快樂的中國夫婦。在一個改變如此之快的國家,人民幾乎不可能保持自己的方向。

留言列表

留言列表