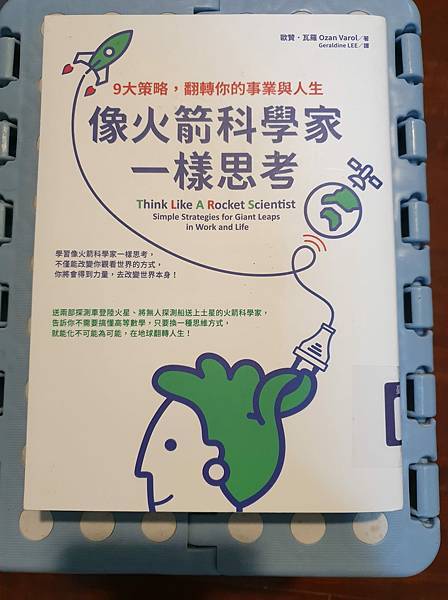

寫這本書的心得時,常常需要深呼吸平復情緒;被書名吸引滿懷期待的開始閱讀,結果有種被騙的感覺...本書是一本成功學雞湯文,是作者部落格集結成冊,所以沒什麼脈落跟邏輯,內容也都是其他書中看過的。撇除個人情緒,其實本書把成功學主要內容整理起來,穿插一些火箭相關故事,並不難看;只是看到第一章就發現被騙,之後也很難平心靜氣的把剩下內容看完。

被騙的點:作者根本就不是火箭科學家(WTF?)他只是在大學時曾參與「火星探測漫遊者計畫」,幫探測車寫照相的程式,然後就去讀法律系當律師了...一個學生在火星探測計畫中打打醬油,就說他是火箭科學家,教讀者像火箭科學家一樣思考!?所以雖然書中都是成功學的內容,也引用很多實例,基本上沒有太多可以批評的點,但我無法克制的邊看邊想著「How dare you?」

個人覺得較有爭議的點:書中大力推崇 Google 的「登月工廠」(實驗室X),但其實登月工廠的專案目前都沒什麼好下場。 Google Glass(眼鏡)、Waymo(自駕車)、Loon(熱氣球網路)都快不行了,看著作者大力吹捧登月工廠,只能說寫書舉例還是儘量避開用現代科技業為案例,一個看走眼會讓整本書例證顯得可笑。

另外一個閱讀時感到違和的點,是作者把 NASA 寫成害怕失敗且員工沒有安全感的單位,挑戰者號爆炸以及哥倫比亞號返回地球失敗,都是因為因循過去的成功經驗,無視可能的風險。牆倒眾人推,作者寫的這些 NASA 失敗原因,可能真有其事。但剛好不久前看的《跨能致勝》也花了很大篇幅討論 NASA 挑戰者號失敗的原因,並將其歸因於 NASA 內部數據導向的文化;雖然事發前就有工程師指出 O 型環可能會在低溫下失去彈性,但因為拿不出數據證明,導致其警告最終被忽視。個人覺得此結論比較深入細緻,比起簡單的將其歸因於 NASA 害怕失敗、員工缺乏心理安全感所以不敢指出錯誤,數據導向的文化這個論點較有說服力。

看過成功學、平常有在關心科技業、火箭相關新聞的人,本書應該可以跳過。看這本書之前想到的是《物理才是最好的人生指南》,作者將人生經歷與物理學結合,閱讀體驗良好、讓人獲益良多;抱著同樣的期待來看本書,結果落差甚大,失落感縈繞不去。

- 我們認為不可能的事情,往往只是工程上的問題,而非有物理法則阻止這件事情發生。

- 當我們重新定義問題、改變自己發問的方法,我們就有能力改變答案。

- 與一般想像不同,突破並不來自於一個聰明的答案;突破來自於一個聰明的問題。

在每一封寄給亞馬遜股東的年度信函中,貝佐斯都會放上他的箴言:「我們的心態永遠保持在第一天(It remains Day 1) 。」在數十年如一日重複這句話之後,有人問貝佐斯第二天會是什麼樣子。他回答:「第二天是停滯,接著會是疏離,然後是令人難以忍受的痛苦衰退,最後就是死亡。這就是我們永遠保持在第一天的原因。」

火箭科學的思維也需要永遠保持在第一天,並且不斷將色彩帶入黑白的世界中。我們必須透過實驗不斷創新、不停登陸月球、持續證明自己是錯誤的、連續與不確定性共舞、繼續重新定義問題、接連在飛行狀態下測試,以及總是回到基本命題思考。

留言列表

留言列表